第十八章

“终于到了啊。”

魏斯·兰度长舒了口气,略微扭动了一下身躯,因为骑马的时间太久,胯部已经感觉麻木了。他原本光鲜的贵族派头早就变得灰头土脸,为了遮蔽旅途中阳光的炙烤,整个儿人从头到脚罩在一件已经占满灰土和泥浆,根本看不出本色的斗篷里。一切只能埋怨自己,为了让刚结束第一阶段考察,已经晕船晕到发疯的外派元老们少点抱怨,魏斯把红旗马车留在别墅任他们使用。他原计划雇一艘划艇溯巴石河而上,横渡内湖去访问男爵夫人的庄园,但他没预料到这一年的旱季来得特别早,特别厉害,巴石河上游变成了完全无法行船的小溪。伯爵大人不得不在内湖省恶劣至极的驿道上吃尽了苦头才到达这座湖畔庄园。

男爵夫人的庄园比起她在巴石河畔的别墅来,半点欧洲色彩也没有,在茂盛的树丛中,土著佃户的农舍——用几根低矮的木桩从泥地里支撑起的茅屋星罗棋布地分散在林间,房前屋后的小块土地种满了旱稻、芋头和木薯等那些可怜的佃农们赖以果腹的作物。偶尔,树篱交错的缝隙后边会显露出阡陌纵横的田野、草地上的牛群,五颜六色的种植园——甚至还包括一些正在开花的烟草——魏斯很怀疑萨拉曼卡总督能否把专卖稽查员派到这座庄园里,并让他安然无恙地回到马尼拉。

庄园里的核心部分——已故查尔洛男爵亲自督造的大宅纯然是菲律宾当地与中国民居混合的样式:木板建造的坡顶大屋连成一片,高低不同,错落有致,全部矗立在几十根粗大的木柱之上。男爵夫人安排在巴石河畔别墅里的仆人即使放到墨西哥城或是塞维利亚也毫不逊色于他们的同行,可摆在魏斯眼前的是纯粹的东方式风情——庄园里的男女奴仆在宽大的木阶梯下匍匐成两行迎候远来的客人,四肢着地垂头跪拜着,他们裸露的后背上满是鞭笞留下的伤疤,说明老男爵和他年轻貌美的遗孀都不是以仁慈而著称的人。

两个矮小黑瘦的他加禄女仆领着伯爵大人走进一间内厅便悄无声息地退了出去。男爵夫人迟迟没有现身,魏斯因为过于疲劳而变得迟钝的警惕心和注意力恢复了一点儿,他发觉这是一间看似奇怪的房间,也许是祈祷室,屋角里摆着一座神龛,木雕贴金的玛利亚和肥胖得过头的圣婴耶稣都是年代久远的产物,仪容呆滞,毫无生气;又像是客厅,因为房中的桌椅都铺着精细的印度棉布和蕉麻席垫。窗户像大多数本土建筑一样窄小,方格状的窗框里镶嵌的不是玻璃而是磨薄的贝壳,遮挡掉了大部分阳光。借着阴暗的室内光线,魏斯注意到桌上放了一本簿册,发黄的中国竹纸装订成的封面上没有任何字迹。出于好奇,他翻开第一页扫了几眼,便惊呆了。

学会中国话并不算太难,魏斯在澳门混迹了不长的时间就能听说广东话,澳洲人的所谓中国标准语也是一样。但汉字对他简直就是天书,在临高期间,除了练习西班牙语,时间差不多都花费在学习中文上,而《临高时报》恰恰是他学习时的主要读物之一。因此,在男爵夫人的宅邸中发现一册《临高时报》的剪报簿带来的震惊是难以想象的。

凭借突击强化的中文阅读能力,魏斯发现所剪贴的大多是《临高时报》上的各类要闻,经济类,特别是工农业建设生产和海上贸易的新闻最多,其次是军政类,甚至包括军人生活细节的报道,搜罗的少数几篇政治评论基本上都是针对中国大陆的明帝国政府的。

他慢慢地翻着剪报簿,一个个念头和疑问像旋风一样冲进在他的脑海,在里边疯狂地打转。《临高时报》出现在马尼拉并非不可解释,就魏斯所知道的,一些澳门的葡萄牙商人会定期购买《临高时报》,然后请懂得中文的耶稣会教士译成葡萄牙文阅读。更不要说往来于临高和香港的华商整磅地买走过期废旧的《临高时报》用于包装他们的精细货物,运销东南亚的所有繁华商港,自然也少不了马尼拉。货品装卸开拆后,充当包装的旧报纸要成为无人过问的垃圾,要么被码头附近的土著拣去充当引火物煮饭。如果派人专门去搜集这些报纸的话,轻而易举便能办到。问题是查尔洛夫人为什么要搜集这些与她不相干的东西,至于将澳洲人的新闻报道分门别类加以剪贴搜集,魏斯无论如何也不相信这是她所能够办到的。

也许太专注于这本剪报,或者它带来的震撼太过强大,完全吸引住了魏斯的注意。他刚刚听到室内传出的异响,就听见一个男人在他背后用英语一个字一顿地说:“放下您手里的东西,把手放到头顶上。慢一点,魏斯·兰度先生,别做那些可能造成误会的动作,否则你的脑袋会被打穿。”

魏斯照办了。房间朝向内侧的一扇门不知什么时候打开的,屋里多了三个日本雇佣兵,他们赤着双脚,走在铺了席子的地板上几乎悄无声息,都持着锯短了枪管的南洋式步枪。一双手从背后伸过来,解下了他腰带上的枪套和佩剑。

“你现在可以转过身来,先生。”魏斯慢吞吞地转过来,首先看到马科斯,手中举着一支双管击发猎枪。这支猎枪在路上一直由史力克背着,无疑那可怜的傻大个儿被缴械后也拘押在庄园某处。另一个人,尽管全身都罩在黑色的教士长袍中,用兜帽半遮住脸,魏斯还是很快就意识到他就是黑尔,这个人布置了一个陷阱,自己却不辞辛劳地奔过来跳了进去。

“尊贵的爵爷,您请坐,”被兜帽和黑布围巾的遮挡着,在室内的昏暗光线中黑尔的表情很难看得清楚,但魏斯能肯定,这张脸上一定挂满了讽刺的嘲笑。“请把双手摆在桌上,不要做危险的花样。”黑尔饶有兴趣地研究起从他身上没收来的两支大口径德林杰手枪——为了避免澳洲式武器太过于引人注意,魏斯没有带上那支仿 S&W 左轮或者更现代化的枪械,德林杰手枪和双管猎枪对于打猎已经够用。他只是没想到自己成了猎物,那支能打死水牛的双管猎枪眼下就在两米开外瞄准自己的脑袋,击锤已经扳到了待发位置。

“澳洲人就用这号垃圾货色来打发尊贵的伯爵大人,简直吝啬得不像话,”黑尔从长袍下抽出了一支南洋式左轮,“这可是他们的一贯作派,发给手下船长的就是这种没用的滑膛手枪,我只能自己动手给它拉出膛线。魏斯·兰度先生,我完全可以拿你来检验一下我的工作成果,当然未必能像你拿男爵的铠甲所作的表演那样漂亮。现在告诉我:澳洲人——就是那些和我们一起跑到 17 世纪来的中国人,他们为什么派你到菲律宾来,他们要你干什么?”

“我只为自己干活。”魏斯说,他的声音听起来有气无力,充满沮丧。

黑尔用日语喊了一声,一名日本雇佣兵走近来,抡起枪托,斜着砸到魏斯的侧脸。虽然这一击尚未重到令他血流满面,但足以表明还要打,还会打上多次。

“别以为我什么都不知道,你看见这个了?”黑尔抓起剪报簿向前一扔,“不过是水面上的冰山而已。澳洲人所有的报纸和出版物,不论在临高、香港、广州还是杭州印刷发行的,我都能看到,都看过。我了解他们,也了解你这种自以为是的愚蠢丘八。但是他们以及你都不了解我。你以为我只是个日本人?不,告诉你,我是世界的公民。十年前我就能阅读毛主席的原文著作了,当然你这种白痴根本不会知道我说的是谁。现在你必须老老实实地回答我的问题,否则你的骨头会被一根一根地全部打断,碾碎,我们保证把你修理到你地狱里的老爹亲自出马都认不出来!”

魏斯没有说话。黑尔干笑了一声,把退出子弹的德林杰手枪丢在桌上。“兰度先生,你的鲭鱼号呢?”

魏斯还是沉默着。日本雇佣兵又举起了枪托,黑尔摆摆手,阻止了他。“替澳洲人卖命没有好处。让我来提醒你,东沙岛已经成了澳洲人的海军基地,你的船不见了,被他们打捞起来运走了。底舱里装载的自动武器和子弹呢?澳洲人拿走这些宝贵的物资后向你支付补偿了吗?”

魏斯痛苦地往后一靠,伛偻的脊背缩在椅子里,似乎被黑尔的质问戳到了痛处,打垮了他的精神。

“澳洲人利用你,欺骗你。把你剥夺得一无所有再施舍一点残渣剩饭,将自己打扮成慷慨的圣马丁,好像是在和你分享仅有的一件大氅似的。”黑尔继续穷追猛打,“不过也许你船上那个密封箱还在我们扔下去的海域躺着,还没被那些贪婪的家伙找到。”

魏斯缓慢地摇摇头。沉箱在运上鲭鱼号前就封装妥当,整条船上只有他和船长知道里边装着什么货物。“那没用,尽是些没用的东西,全是废物。”他的话音随着意志的消沉显得越来越低。

“怎么,里边都装了什么?”

“大麻烟,还有 400 公斤海洛因,最纯的 4 号货。”

黑尔差点笑出声来,难怪这帮家伙发觉事情不妙后急着将那具沉箱丢进海里。在 21 世纪,毒品可以让人骤然暴富,也可以教人脑袋搬家。可惜他们到达的是把吸食鸦片与大麻都视作稀松平常的 17 世纪,魏斯·兰度的万贯财富转眼间就成了“没用的东西”,只配丢在海底腐烂,没有任何打捞的价值。

“你这个可怜的废物。”他在心里说道。

次日清晨,黑尔动身离开男爵夫人的庄园,他们乘独木舟渡过内湖。当炽烈的阳光开始灼烤大地时,这一行人马已经行进在浓荫蔽日的林间小道中了。

马科斯痛苦地趴在马鞍上,对一名半辈子都在海上讨生活的水手来说,骑马简直就是种刑罚。他只好同自己的恩主说话来分散自己的对疼痛的注意力:“您相信那美国佬么?他承认自己曾经受雇于澳洲人,却又拼命强调什么‘独立性’?”

“一个对澳洲人无足轻重,可以被随时打发掉的临时工,这就是魏斯·兰度先生的‘独立性’。”黑尔喷出一阵冷笑,“我为什么不相信呢?那同他的雇佣兵职业本性十分相称,为了几个金币就能赌上性命,至于给钱的是耶稣会还是澳洲元老院对他而言毫无区别。并且他交待的事部分已经得到了我们情报的证明。”

《临高时报》曾刊登了好几篇关于澳洲人在越南的矿业经营的新闻。广州发行的澳洲军事画报《突击》更是连篇累牍地介绍过越南郑阮内战中西方雇佣军势力,虽然巧妙地掩盖了澳洲人在其中扮演的角色,却明确提到了雇佣兵队长文森佐·兰度的名字。香港船头纸则信誓旦旦地宣称吉兰丹开采金矿导致北大年港的铁锹、十字镐等挖掘工具供不应求,价格上涨。这些文章连同耶稣会中流传的那些真真假假的传闻,都是外情局和临高文宣系统合作的产物,黑尔并没有意识到这一点。

“就像他对我们交待的那样——来到马尼拉搞得满城风雨,仅仅是为了替澳洲人取得采矿权?”

“除了这个他还干得了什么?难道你认为是他烧掉了我的潜水艇?不,他一个人根本办不到。澳洲人也许不喜欢我正在替西班牙人做的事,会派来些破坏分子,但不可能是魏斯·兰度。他蠢透了,给自己打造了一个太过耀眼的光环,结果反而自缚手脚,让这城里所有人都紧盯着他的一举一动。”

“澳洲人通过代理人从日本购买铜,以介入越南的内战来获取开采煤和铜矿的特权。他们为此付出了什么?一支微不足道的雇佣军和一个武装商站而已。亲爱的马科斯,你看看澳洲人正在干什么——从中国大陆连拐骗带绑架地掳走几十万人口充实他们治下的海南岛,又打着贸易中心的名义在南中国最大的都市广州建立租界,在珠江口的各个村镇讨伐敢于对抗他们的势力。没错,他们的工厂需要矿产,非常需要菲律宾的有色金属,但同他们侵吞整个中国大陆的企图比起来,这点重要性根本不值一提,不能为之耗费太多资源。那样的前提下,找个小卒子替他们出面,骗取总督的允许,在当地雇些土著去挖出矿石运到临高去,这不很符合那些吝啬、狂妄、自负的中国人的想法么?反正即使失败,也不过牺牲掉一些用梳妆镜骗来的银钱,和一个充当骗子的毫无价值的雇佣兵罢了,真是妙极了。”

“您是说澳洲人企图统治中国?他们能不能成功?”马科斯越听越紧张,“当然,您说过他们其实都是中国人。那之后他们会入侵其它国家,比如菲律宾吗?”

黑尔大笑起来:“这是个有趣的问题,马科斯,你不熟悉东亚的历史。中国自古以来就在统一与分裂之间循环似地挣扎。而我们来到的这个时代,它正面临着两个王朝的更迭,即将卷入一场持续半个多世纪,波及数亿人的巨大动乱。澳洲人会遇到足够多的对手,最后一个对手将会是我们,而时间恰恰有利于我们。”

走私船水手吓得险些从马背上摔下去:“我不——不太明白您的意思,”他磕磕巴巴地说。

“这是我的计划,也应当告诉你,因为你是我事业最重要的助手,”黑尔抬起头望着穿过树荫射来的斑驳日光,“是的,一旦澳洲人成功了,菲律宾人民将会过得比在西班牙治下更加悲惨。别忘了澳洲人将残酷的奴隶制作为一种国家制度来推行,你的同胞将会毫不怜惜地被戴上镣铐押去填矿井。我竭力博取总督的信任,恰恰是为了让西班牙人支持我们的事业。要不了两年,在日本将爆发一场声势浩大的基督徒革命。只要总督同意派出远征船队,不出半年,我就能在日本武装出一支使用新式火器的军队,彻底粉碎幕府的武士军团。日本人民,不论是否是基督徒,都会感激我们所带来的福音。到那时西班牙人已经对我们鞭长莫及了。当我们彻底已经彻底掌握一个国家的时候,澳洲人已完全被拖进中国内战的漩涡,他们还能怎么阻止我们去解放朝鲜、满洲、菲律宾乃至整个亚洲呢?

马科斯目瞪口呆,半晌才回过神来:“但是澳洲人,他们也有新式火器。”

“没错,澳洲人带着塞满整整一艘大型货轮的工业设备来到这个世界,而我带来的只有一个脑袋和一双手。如果他们把所有的设备都开动起来制造大炮和军舰的话,菲律宾早就属于他们了。可是几年过去了,澳洲人一直龟缩那个小岛上忙着制造梳妆镜、弹簧马车、搪瓷浴缸和抽水马桶。他们被享乐主义和市场至上的资本主义原则毒害得太深,只会与目标背道而驰。马科斯,我们不会重蹈覆辙。记住,在这个混乱颠倒的时代,只有掌握武力才可能重整乾坤,大炮就是黄油,军队就是一切。最后的胜利终将是我们的。”

“观察人员全部进入掩体,预备——”

许可缩起肩膀,费了点功夫才挤进博铺靶场的掩体。这座掩体里因为塞进了好几个胖子而显得分外拥挤。他看见刚才还亢奋得手舞足蹈的李迪眼下却显得战战兢兢,这位舰队参谋长用近乎耳语的声音,像是在出声询问又像是自言自语的咕哝着:

“这不是乱搞么,150mm 要塞炮装到野战炮炮架上,要震塌还不完蛋了?”

“已经完蛋了一门了,炸膛。”李启含瓮声瓮气地说,依然举着望远镜堵在观察口后边,头也不回:“每次都强装药射击,不炸膛才怪。150mm 线膛炮一共就两门,都炸光了也未必能完成这个装甲抗弹测试。”

“不过你放 120 个心,哪怕就是炸膛,也炸不到掩体里。”

李迪不说话了。周克凑过来看起玩笑:“幕僚长大人今日心情欠佳。”李迪的脸色显得愈发难看,忽然听到林深河一声喝令:“发射!”他整个地哆嗦了起来。

炮兵教导队的炮手把那根十多米长的火绳猛力一拉。阿姆斯特朗前装炮发出一声低沉的怒吼,炮轮滚上木板架成的制退斜坡,又重重地滑回到炮位上。

“一发命中!”李启含大声喊道。周克急切地凑到观察口上,可他只能看到 500 米外的一小块漆得白晃晃的靶子,上边似乎什么也没有。林深河、季无声和姜野轮流凑到炮队镜前观察,这时候挂在掩体墙上的手摇电话响了,靶位附近的观察员报告射击结果:“靶板未穿透,弹头碎裂。”

“太好了!”季无声几乎要跳起来,幸好被林深河拉住,才没一头撞上狭窄的掩体内壁,“老季,别着急,先让他们打几发再看。”

炮手们的瞄准动作因为特别谨慎而显得比常时缓慢得多,似乎是为了刻意避开前一发射炮弹在靶板上留下的弹着点——实际上这种可能性小得足以忽略。150mm 阿姆斯特朗炮又接连打了 4 发炮弹。林深河命令暂停射击。元老们迫不及待地冲出掩体,跳上一辆手摇车顺着专用轨道向 500 米处的另一头行驶过去。

作为靶子的装甲板用长螺栓固定在一具钢架上。许可仔细观察着发现这具机械厂特制的钢架,结构很别致,上架与底座之间夹角可调,虽然现在是垂直放置的,但也可以进行各种角度的倾斜装甲射击测试。为了吸收炮弹的冲击力,固定面与装甲板之间夹有一层松木衬垫,他记起在大图书馆里读过的那些英文和日文版的海军技术史资料,无疑,这是对战舰侧舷装甲带的安装方式的模仿。

靶板正面涂的白色漆面被炮弹打得斑斑驳驳,但对靶板本身造成的损害却只限于一些或稀或密的麻点,和几处铜钱大小的浅凹陷。教导队的士兵已经把散落四处的炮弹都捡了回来。线膛炮射出五颗 150mm 实心弹头眼下都呈现出共同的特征:头锥部裂开或者不同程度地破碎了,有些小碎片就落在钢架下的土地上。许可捡起一片,碎片的断面布满锋利的棱口,闪着青白色寒凛凛的光。

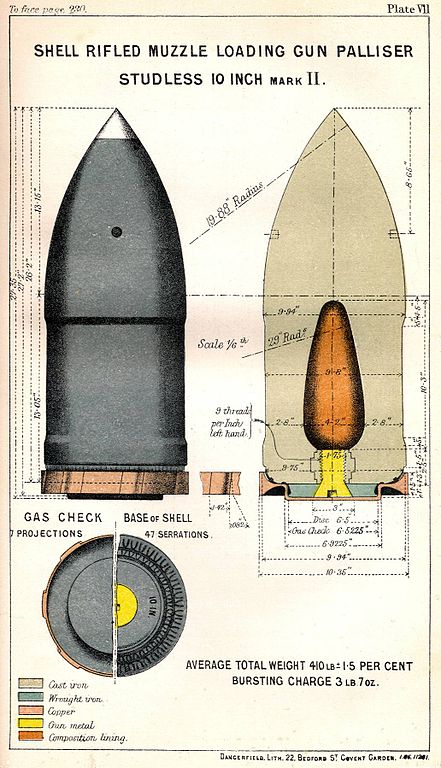

季无声仔细检查了装甲的正面和背面,确认前后都没有裂纹。“各位,你们现在看到的是当前元老院治下冶金战线的最先进成果,”他带着大功告成的欣喜开始兴致勃勃地大谈特谈:“正如我们所知,冶金科技的进步同武器装备的发展是相辅相成的。装备拿破仑炮时,我们直接用灰口铁铸造球形弹。到列装线膛炮和机关炮时,为了提高装填系数,增大炮弹威力,我们研究用可锻铸铁制造炮弹并已取得开始量产。现在你们看到的是为大口径舰炮新近研发的帕利赛尔式穿甲弹。为了铸造这种炮弹我们冶金战线的同志们殚精竭虑,研制出复合金属模具,它的头锥部由可循环水冷的铁模构成,其余部分则是普通的砂型。当铁水浇入这种模具时,弹尖部的迅速降温凝结,形成高硬度的白口组织;其余部分弹体冷却较慢,成为硬度较低但不易开裂的灰口铸铁,这个部位会形成一个可以容纳炸药的铸造空腔。诸位,这种弹头能轻而易举地穿透马尼拉和巴达维亚要塞的石墙,就像拿刀子戳穿一个纸板箱,然后从里边把它给炸开。这类穿甲弹也是 19 世纪末欧美海军炮手对抗早期铁甲舰的大杀器。现在事实证明,它打不穿冶金战线最先进成果——高锰钢装甲。”

一众海军元老们看看钢架上的装甲板,又看看摆在地上穿甲弹的碎片,带着半是怀疑,半是疑惑的表情听季无声接着慷慨陈词下去:“受制于我们的有色金属资源,高锰钢是目前唯一能制造的高机械性能合金钢。我们对它已经研究了一段时间,而且已取得了成果。现在南宝和田独的矿石破碎机上都用上了高锰钢颚板,使用寿命比以前的碳素钢颚板高出三倍多。”

“一般大家只知道高锰钢是特别耐磨的材料,其实它还有个突出的特点是冲击硬化,愈打愈硬。这对我们既有利又有弊,想了很多办法才解决了轧板时的加工硬化的问题,但成板经过热处理,再用汽锤反复捶打,表面喷丸,可以获得相当不错的表面硬化效果。”

“怪不得你要机械厂专门制造抛丸机,”姜野说:“我还以为是用作钢铁表面除锈的。”

“工序太多,麻烦死啦,”李迪好像恢复了精神,又开始指手划脚起来,“还不如表面渗碳。而且还可以搞表面淬火么,就像德国人造虎王坦克装甲那样,拿煤气烧一下然后喷水淬火就成了。哪里还用得着什么抛丸机汽锤来伺候?”

“高锰钢的淬火又叫作水韧处理,是热处理中最主要的一道工序,目的不是增加硬度,恰恰相反是为了提高韧性。这随便哪本大学里的材料学教材都会提到的。”季无声觉得好气又好笑:“至于渗碳,当前实用化的还是只有固态渗碳法,每块装甲板达到足够的渗碳深度的话起码要一周工时。况且没有镍和铬,即便是渗碳处理后的碳素钢板,抗弹性能也比经过加工硬化,外硬内韧的高锰钢板差得多。类似的射击试验做过不少,有充分的证据。”

周克说:“我记得念书时候,讲材料学的教授提过可以用表面爆炸法对高锰钢进行预硬化。怎么不试一试?”

“没有那么多炸药,”季无声两手一摊:“你就是向季退思许诺再给他发 10 个小洋马,化工部也变不出那么多硝化甘油。”

“那个,我是说,”李迪方才被臊得面红耳赤,只好重新再找个话题:“这玩意挡得住更大的炮弹么?海军的装甲舰要去打马尼拉,万一黑尔造出了口径更大的线膛炮,或者更给力的穿甲弹怎么办?”

“基本不可能,复合式水冷模具不是随便就能搞得出来的,连冷却水的流动速度都要经过精确计算。”林深河说:“至于黑尔的达尔格伦炮,从现有情报看可能是采用铸胚深钻孔再二次扩孔的工艺制造的,能达到 150mm 口径已经顶天了。“

“况且 19 世纪末到一战前的海战史已经证明了,即使 12 吋口径舰炮的无被帽穿甲弹也奈何不了 6 吋表面硬化装甲。就算黑尔能造出穿甲弹,撑死了也不过是个灰口铁实心弹头,怕他个鸟。”

“其实高锰钢板要造得更厚也没什么问题,”季无声说:“只是热处理麻烦些。就是现在这个规格的装甲板,以前还出现过热处理不当,结果炮弹未击穿,装甲背面倒崩裂了。不过问题总是能解决的,这次测试不正说明我们解决得很好么?”

靶场的装甲测试持续了大半天,不同厚度的装甲板,被置于不同的倾角上逐一接受射击测试。到了晚上,李迪出面邀请海军和机械厂、钢铁厂一众元老们到东门市商馆酒楼腐败了一通。酒尽人散后,许可回到百仞城办公室,他在宴会上滴酒未沾,觉得头脑清醒得很,于是拿出笔记本整理起在博铺靶场记下的各项数据和试验结果。做完了这些,他自己动手煮上一壶南海咖啡,边喝边看完各个部门转送来的情报汇总,而后又拿出从大图书馆拷贝来的海军史资料研读起来。就这样度过一个通宵,他把这些材料分类收拾完毕,打算回到自己屋子去洗个热水澡睡一觉。

曙色微明,许可走在百仞城办公区空无一人的道路上——没有人会这么早来上班。第一班小火车还没到站,百仞城站前也只有几个稀稀拉拉的人影,都是下了夜班的归化民职员。许可正朝车站走过去,恰好一辆红旗马车迎面驶到车站前停下。车门一开,许可就认出了从车厢里走出的那个女人是柳水心。看到许可正站在街对面,她并不吃惊,略作颔首,以一个大方而又柔媚的微笑作为招呼,转身便踏上了城铁车站前的台阶。马车掉了个头转过来,许可看见窗帘被一把拉开,江山摇下车窗喊道:“老许,上车吧。”

“去办公室还是回家?”许可刚坐下来,江山就问。他的精神十足,完全丢掉了前一阶段工作狂单身屌丝的形象。车厢里弥漫着一股淡淡的玫瑰花香。

“回家。”许可打了个哈欠,他这时才感到倦意,“整个晚上都在干活,得回去补个觉。”

两人都很默契地避免提到柳水心。“你看过马尼拉站发来的报告么?”江山问。

“看了。倒霉的兰度,好像吃了些苦头。”

“那也难免,任务总会有风险。”江山完全不以为意:“黑尔向兰度提出的那些要求,你怎么看?”

“很明显,不论是否相信我们为兰度编造出的掩护身份,黑尔都在把兰度视为一个掮客,或者说一个尚可利用的贸易中间人。他想利用兰度打破临高方面正在对马尼拉实施的贸易管制,获得那些对他的军工生产不可缺乏的禁运物资。”

天光已经大亮,博铺工业区的烟囱正向着升起来的朝阳吐出滚滚浓烟。“我在想,那个黑尔究竟能把西班牙人的武装力量提升到哪一步?“江山沉默了片刻,说道:“一旦交战,他的军工厂产品能给我们造成多大损失?”

“螳臂当车,没用。”许可翻开笔记本,谈了一些正在建造中的装甲舰情况,特别是昨天在博铺测试的装甲板和穿甲弹。

“大舰巨炮,真是令人神往。”江山说:“不过就算有了穿甲爆破弹,150MM 炮用来啃圣地亚哥要塞的棱堡也不太够看吧。”

许可打开公文包,取出几张在递给江山,“用它,眼下正在博铺兵工厂里拉膛线。”

“这是达尔格伦炮?”江山吃了一惊:“多少口径?怎么这么大?”

“280mm。殖民贸易部订造了打算拿来外销骗银子的,据说还有人提议给放到广州大世界门前去镇场子。现在总算派上正经用处了。”

马车驶上一条沿海公路,远远地可以望见一艘挂着东印度公司旗帜的三桅船降下了帆,圆滚滚的艉部十分可笑地翘着,甲板几乎贴上了白色的水线。它的舱里大概满载着爪哇出产的大米,或者运自日本的铜锭,在拖轮牵引下像个蹒跚的老人一样摇晃着驶入博铺港。

“你说的很对,”江山遥望着正在进港的弗汝特商船,“既然那帮家伙们不学着荷兰人那样认清形势,我们该做的就是让他们,不论是黑尔本人还是他的西班牙朋友们继续保持幻想,幻想他们的螳臂足以挡住历史的车轮。我们得依靠兰度设法把黑尔拖在那里,等舰队和远征军准备停当,就一举把这帮乌龟王八连同马尼拉城一起净化掉!”